Michelangelo Antonioni e il Cinema dell’Immortalità

Esegesi ed esigenza della rivoluzione cinematografica e dell’immagine

“«Che cosa ha voluto dire?» Ecco la domanda che mi sento rivolgere più spesso. La tentazione è di rispondere «ho voluto fare un film e basta». Ma se cercate di sapere perché l’ho fatto, cos’ho pensato facendolo, cos’ho voluto dire, se pretendete che riassuma le mie ragioni e spieghi quello che è quasi impossibile spiegare, e cioè certi impulsi o intuizioni o scelte morali e figurative, rischiate di arrivare a un solo risultato: che vi vien guastato il film stesso.” (Michelangelo Antonioni, Prefazione a “Sei Film”, 1964)

Parlare di Antonioni è sempre stato difficile. Non è stato certo un regista amato dal pubblico, né dai cosiddetti cinefili (mai definizione è stata più ridicola e becera; una massa di persone senza alcuna cognizione di causa esaltate per Fight Club e Mommy o ancora l’ultimo film indie di turno che ha la pretesa di esser chiamato “indipendente”), né dalla critica cinematografica di Cannes (ma d’altronde, cosa ci si potrebbe mai aspettare da un festival ormai tanto pregno di marketing e ignoranza?). È un Cinema elitario, quello antonioniano, ma è il Cinema stesso ad esserlo, tanto ormai da sancirne la parziale morte: romantica era l’idea di poter realmente recarsi in un cinema per vedere un film. Ma questa concezione è scomparsa, perché il Cinema non sta nei cinema; chi pretende di poter reperire una parvenza di arte cinematografica in questi luoghi ormai decaduti e in via di estinzione è uno stolto, o meglio si trova in uno stato di inconsapevolezza proprio di chi non sa. È un’epoca – la nostra – in cui l’audiovisivo è radicalmente cambiato, in cui la televisione nella sua infinità di prodotti a bassissimo costo e di qualità indegna sorpassa, rimpicciolisce e castra il Cinema, sostituendolo radicalmente. Che differenza c’è tra un qualsiasi film in sala e una serie televisiva? Le tecniche narrative, registiche, effetti speciali sono i medesimi; la differenza è nulla. L’unica distinzione esistente è quella tra il Cinema e il cinema, ma qui sorge la problematica reale, ovvero che il primo muore. Necessario dunque ritornare alle origini dell’evoluzione dell’immagine, quando (non per la prima volta, ma di certo costituisce un tassello essenziale) si iniziò a parlare di un Cinema diverso, per una storia del Cinema altra, sperimentale: eccoci ad Antonioni. La sua affermazione dell’assoluta libertà autoriale conduce al raggiungimento di confini inusitati, che non sono quelli del fantastico, di un mondo ricostruito, ma quelli propri della realtà da lui vissuta. Non vi è la necessità della meraviglia nelle sue pellicole, né alcun espediente atto ad attirar l’attenzione del pubblico. Resta dunque l’immagine: reale, rappresentazione di un’esperienza individuale e universale, manifesto dell’interiorità umana. È il linguaggio della vita, il suo, è la trasposizione di essa e la ricerca di un’estetica come (non unico) fine della sua opera, che si manifesta e concretizza nell’immagine. La spettacolarità – che è la conseguenza del Cinema di Antonioni, almeno per chi sa vedere il Cinema – sta qui: il fatto che l’immagine non possa essere tradita. Il sistema di espressione che la fa nascere è immutabile, il risultato non si può alterare, né concepire in maniera differente. L’autenticità e concretezza sono il risultato di un aspetto alquanto evidente: che sia impossibile anatomizzare il film nei suoi passaggi obbligati, scinderlo in operazioni diverse, comprendere le fasi della sua costruzioni.

Quando “l’inganno” del regista viene scoperto dal pubblico (utilizzando le parole di Andrej Arsen’evič Tarkovskij) l’artificio cinematografico crolla, lo spettatore, anziché lasciarsi trasportare, intuisce la finzione del creato. Lo spazio, in Antonioni, ha una funzionalità peculiare (speculare a quella del tempo, che risulta però immutabile, eterno, come volto a rendere la pellicola avulsa da qualsiasi classificazione temporale e a cristallizzarlo). È possibile, a più visioni, intuire una (de)materializzazione di esso, che dalle sue rigorose e ferree geometrie urbane, in cui il preciso bianco e nero fa da padrone non lasciando spazio ad alcuna sfumatura o minima variazione di luce, si passa dunque all’immersione totale nell’ambiente in cui vi è, incontrastata, la natura. La rivoluzione, in questo senso, consiste nel disfacimento e conseguente (ri)costruzione dell’impianto tradizionale cinematografico: si perde la narrazione tradizionale, il racconto così come inteso. I tempi sono quelli della realtà in cui ogni momento di silenzio, di pensiero, di ricerca interiore emerge; in cui non è mostrata l’azione stessa, la volgare, becera, insignificante messa in scena dell’avvenimento ma, al contrario, le sue conseguenze (è questa la creazione del cosiddetto Cinema Contemplativo); quello che Umberto Eco ragionevolmente denominò il “montaggio critico degli eventi”. L’opera antonioniana è uno spaccato della società più colta ed elevata, quella borghese. Quanto siamo lontani dall’italica vivacità e tradizione cagliostresca di Fellini o ancora dall’immagine sporca, graffiante e popolare di Pasolini! Ma nel nostro Antonioni non vi è né, di base, una vivacità legata a una tradizione “bassa” e clownesca, come il primo, dove il dramma è velato da un immancabile ingrediente d’ironia e grottesco, né, come il secondo, una continua, quasi ostentata, e fatale commiserazione delle condizioni più deplorevoli in cui si è costretti a vivere. Antonioni trascrive la porzione di società in cui è cresciuto, senza alcuna pretesa di far da portavoce per altri, per un qualcosa che non gli appartiene. Il presentimento che si ha, fin dai titoli di testa di una sua pellicola, è quello di una profonda malinconia e inquietudine, mascherata dal velo di ipocrisia e finto buonismo al quale si è obbligati per il buon vivere comune. Una crisi esistenziale mai esplicita, se non in rari casi di liberazione e sfogo, ma ormai interiorizzata e divenuta norma. Così come il Meursault de “Lo Straniero” di Camus, per il quale non esiste più alcuno stato emotivo oltre l’impassibilità; il prototipo di personaggio antonioniano vive in uno stato di mimetizzazione del proprio dramma esistenziale e

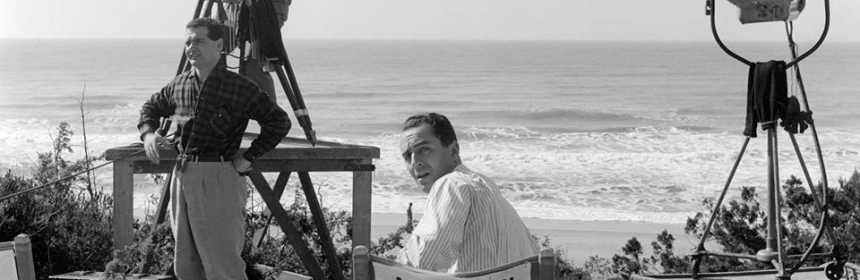

disagio interiore, schiacciato da una società neocapitalistica che lo sopprime. Si capisce, dunque, perché tutt’oggi i finali messi in scena nella sua filmografia risultino decisamente tra i più drammatici della storia del Cinema: la ripetizione di un’azione che sancisce tale stato emotivo, la rinuncia a un cambiamento, l’inesorabile abbandono a una condizione di morte interiore; è questa la fine dell’uomo (d’altronde, uno dei finali più positivi del regista è Professione: Reporter, che termina con il suicidio del protagonista). Il Cinema del regista ferrarese è dato da decisioni spontanee, prese al momento, non vi è alcuna programmazione, alcuna decisione premeditata. Al contrario, egli, ben conscio dell’importanza della regia, e del fatto che considerarla come una semplice parte della lavorazione corrisponda a ridurla a una disquisizione teorica del tutto contraria all’idea di unità dell’opera che ogni artista dovrebbe ricercare nel proprio lavoro, si basa sul sollecitare l’istinto dell’attore, invece del suo intelletto, affinché egli non capisca la sua parte, ma sia.

Ecco sorgere dunque la spontaneità di un artista che vuole (e può) rendere il film suo. Vi è una grazia, in Antonioni, paragonabile solo a quella di Godard (già Truffaut è più analitico, Bresson più lascivo). Domina l’eleganza, la raffinatezza estetica; si impone Monica, la donna/specchio del regista, la materializzazione ed esplicazione della più profonda complessità interiore, l’apice più alto mai raggiunto da un’attrice italiana. Sono le sue risate compiaciute, le sue momentanee estraneazioni dalla realtà, i suoi impulsi frenetici, il suo volto sempre giovane e infelice. È una recitazione moderna, la sua, non le sono propri quegli atteggiamenti che si suol definire “teatrali” e che rischiano di snaturare l’essenza della pellicola. “Insegnateci la bellezza”, questa una delle scritte sulle pareti della nostra scuola. Insegnateci la bellezza. Insegnateci l’immagine (Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image). Lasciate da parte il loro Cinema buonista, falso, ipocrita, commercializzato, politicamente corretto, corrotto! La rivoluzione di cui parla Godard, quella sporca, politicizzata, reazionaria, parte da qua, dall’iniziare a concepire la bellezza nell’arte. La rivoluzione è il rifiuto di un cinema imposto, la volontà di maturare il proprio senso critico, la commozione nel sentire un’intervista di Monica, che narra con la sua voce roca e ponderata il suo rapporto con Antonioni. È la riflessione dopo la visione di un film, è il disgusto di un’arte, la loro, che si presenta per quel che non è. La rivoluzione inizia da noi, dalla scuola, è l’attrezzarsi con quel che si può e iniziare a girare; sono i cineforum di film ormai tramontati con i proiettori poco funzionanti che si riescono a recuperare, sono i giovani idealisti de “La Cinese”.

Dunque leggete pure l’articolo su “L’Eclisse” sul sesto numero di Scomodo, un insieme di cliché e nozioni da prima elementare, fomentatevi perché è uscito l’ultimo film di Wes Anderson e per la sua regia simmetrica, fatevi produrre il film dalla Cattleya per una conoscenza comune mentre non avete idea di come si scrive una sceneggiatura. Poi, però, rendetevi conto di cosa è realmente il Cinema.

VIOLA DE BLASIO